又 到 一 年 一 度诺 奖 揭 晓 时,

2019年10月7日,北京时间下午5点30分,2019年诺贝尔生理学或医学奖公布,获得者有三位:

哈佛医学院达纳-法伯癌症研究所的威廉·凯林( William G. Kaelin, Jr.)

牛津大学和弗朗西斯·克里克研究所的彼得·拉特克利夫( Peter J. Ratcliffe)

美国约翰霍普金斯大学医学院的格雷格·塞门扎(Gregg L. Semenza)

从1901年到2018年,共颁发了109项诺贝尔生理学或医学奖,共有216人被授予该奖项,有12位是女性,包括2015年获奖的屠呦呦。

今年,诺贝尔奖官方称三位科学家的获奖理由是——发现了细胞如何感知并适应不断变化的氧气供应:他们发现了分子机制,可以调节基因的活性以应对不同水平的氧气。

他们的发现为抗击贫血、癌症和许多其他疾病的新策略铺平了道路。

▏壹

这项研究究竟是什么东东?

对于获奖理由,普通人可能难以理解:氧气感知研究究竟是个什么东东?能获诺贝尔奖?

先简单举个例子,当我们在高海拔地区活动时,由于缺氧,人体的新陈代谢发生变化,开始生长出新的血管,制造新的红细胞。

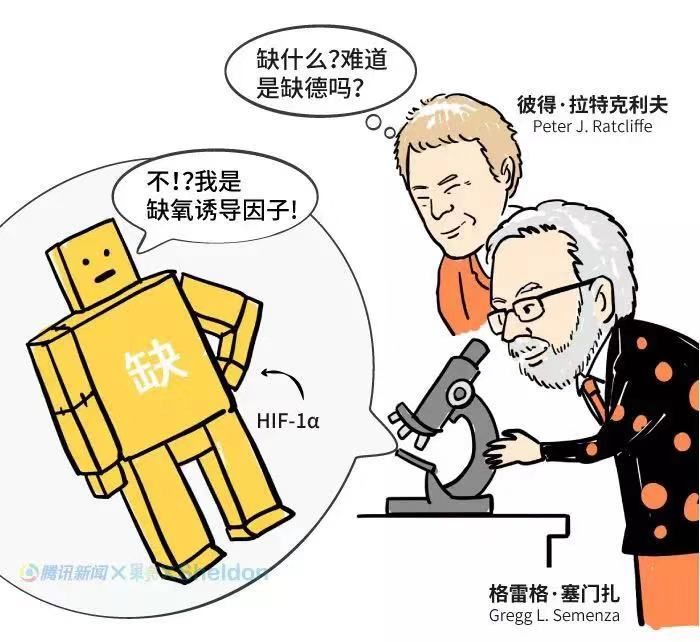

这几位科学家们做的正是找出这种身体反应背后的基因表达。他们发现这个反应的“开关”是一种蛋白质,叫做缺氧诱导因子(Hypoxia-inducible factors, HIF),但其功能远不止开关那么简单。

图片来自果壳

图片来自果壳

比如倘若能通过调控HIF-1通路,促进红细胞的生成,就有望治疗贫血。而干扰HIF-1的降解,则能促进血管生成,治疗循环不良。

另一方面,由于肿瘤的生成离不开新生血管,如果我们能降解HIF-1α或相关蛋白(如HIF-2α),就有望对抗恶性肿瘤。

总的来说,他们为我们了解氧水平如何影响细胞代谢和生理功能奠定了基础。他们的发现也为抗击贫血、癌症和许多其他疾病的新策略铺平了道路。

▏贰

获奖人有何来历?

事实上,凯林、拉特克利夫和塞门扎三人获得今年的诺贝尔生理学或医学奖并不令人意外。据《卫报》报道,早在2016年,这三人就因揭示了“人与动物对氧气含量的细胞感知机制”而获得了素有“美国诺贝尔奖”之称的拉斯克基础医学研究奖(Albert Lasker Basic Medical Research Award)。

威廉·凯林1957年11月23日出生于美国纽约,目前是哈佛医学院教授。凯林1979年获杜克大学化学学士学位,1982年获该校医学博士学位。他曾在约翰·霍普金斯大学和丹纳-法贝尔癌症研究所接受了内科学和肿瘤学的专业培训,并在丹纳-法贝尔癌症研究所建立了自己的实验室。2002年,凯利成为哈佛医学院正式教授。此外,他自1998年起就一直担任霍华德·休斯医学院的研究人员。

▲威廉·凯林得知获奖时发的自拍。截图/自诺贝尔奖官方推特。

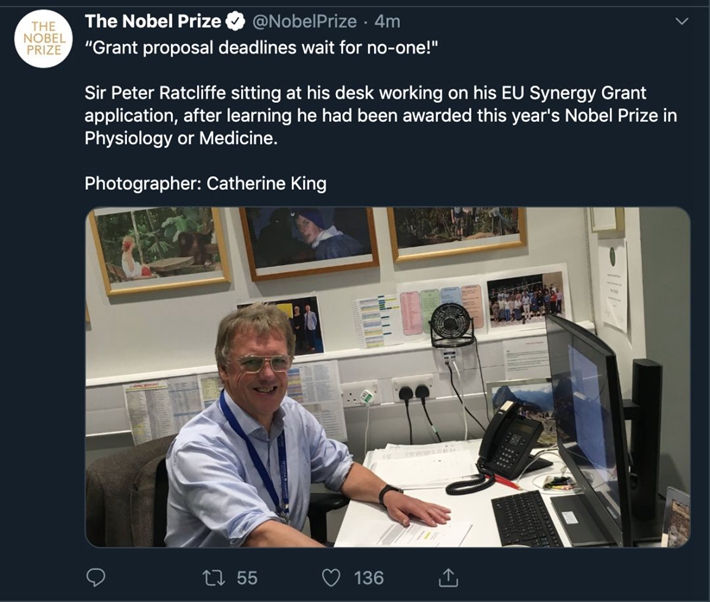

彼得·拉特克利夫1954年5月14日生于英国兰开夏郡,目前是牛津大学教授。他在剑桥大学冈维尔与凯斯学院学习医学,并在牛津大学接受了肾脏病学专业培训。拉特克利夫还是英国伦敦弗朗西斯·克里克研究所的临床研究主任、牛津大学目标发现研究所所长、路德维希癌症研究所成员。

▲彼得·拉特克利夫得知获奖时正在工作。截图/自诺贝尔奖官方推特。

格雷格·塞门扎1956年7月1日出生于美国纽约,目前是约翰·霍普金斯大学教授。塞门扎1978年在哈佛大学获生物学学士学位,1984年在宾夕法尼亚大学医学院获医学博士学位,并在杜克大学接受培训成为一名儿科专家。塞门扎在约翰·霍普金斯大学进行了博士后培训,并在那里建立了一个独立的研究小组。他于1999年成为约翰·霍普金斯大学的正式教授,2003年起担任该校细胞工程研究所血管研究项目的主任。

▲格雷格·塞门扎得知获奖后发的自拍。截图/自诺贝尔奖官方推特。

▏叁

一位华人做出重要贡献

据知识分子报道,在诺奖官方提供的五篇核心文献中,有一篇克隆低氧诱导因子(HIF)蛋白的文章,第一作者为华人学者王广良。

王广良,1963年10月10日出生,1983年本科毕业于杭州大学生物系,1986年毕业于中科院细胞所,1991年博士毕业于亚利桑那州立大学,1992年-1995年在约翰霍普金斯大学Gregg L. Semenza实验室从事博士后研究。他在1995年克隆缺氧诱导因子(HIF)的工作,为2019年诺贝尔生理医学奖的获奖成果奠定了重要基础。

2017年9月,王广良与Gregg L. Semenza在杭州西湖。图片来自知识分子公众号。

他是Semenza教授的第一个博士后。在专访中,他透露,前几年,他试着通过抑制HIF的功能来治疗肿瘤,比如乳腺癌。“我们的工作在贫血、肿瘤、眼科以及心血管疾病方面都极具应用价值。”

▏肆

想拿奖牌不容易,有人终生为获奖

至今,诺贝尔生理学或医学奖一共颁发110次。

至今,尚未有一名科学家在一生中能两次获得诺贝尔生理学或医学奖。因著作《梦的解析》而名扬世界的奥地利精神病学家、心理学家弗洛伊德曾32次获得诺贝尔生理学或医学奖提名,但终生未能获奖。

至今,共有219名科学家获诺贝尔生理学或医学奖,其中只有12名女性。2015年获奖的中国女药学家屠呦呦,是中国科学家在中国本土进行的科学研究首次获诺贝尔科学奖。

截至2018年,历届诺贝尔生理学或医学奖获奖者获奖时的平均年龄是58岁。最年轻的得主是加拿大医生弗雷德·班廷,他因发现胰岛素于1923年获奖,当时才32岁;最年长的是美国病毒学家弗朗西斯·佩顿·劳斯,他于1966年获奖时已87岁高龄。

其他奖项本周陆续揭晓

物理学奖:不早于10月8日下午5:45

化学奖:不早于10月9日下午5:45

文学奖:不早于10月10日下午7:00(2018与2019两年同颁)

和平奖:不早于10月11日下午5:00

经济学奖:不早于10月14日下午5:45(搜狐网)